Lady Sapiens, stéréotype féminin préhistorique contesté

L’idée que la femme préhistorique — en réalité, paléolithique — aurait été rabaissée par des siècles de préjugés misogynes, et la nécessité d’en réhabiliter le rôle social réel, constituent de nos jours une source d’inspiration apparemment inépuisable. Le dernier avatar de cette tendance, Lady Sapiens, œuvre multiforme réunissant un jeu vidéo, un documentaire et un livre, bénéficie d’un large écho médiatique: tandis que le film a été projeté sur une chaîne publique à une heure de grande écoute, les auteurs sont invités à en faire la promotion dans diverses émissions, et le livre, dont les droits de traduction ont d’ores et déjà été achetés dans plusieurs langues, est promis à un beau succès international. À première vue, pour toute personne soucieuse à la fois de l’émancipation féminine et de la promotion de la connaissance scientifique, il n’y a là que des motifs de réjouissance. Pourtant, il faut bien le dire, loin de présenter un état équilibré des connaissances sur les rapports de genre au Paléolithique, Lady Sapiens en véhicule une image entachée de graves biais.

Décryptage d’un texte présenté comme «nuancé», et dont «tout discours un tant soit peu militant […] a été banni afin d’atteindre la plus grande objectivité possible» (p. 13).

[Ce texte collectif est également publié sur les blogs de Sylvestre Huet et de Christophe Darmangeat]

Présentation

Le documentaire comme le livre utilisent un procédé de vulgarisation éprouvé, en déroulant un exposé articulé autour de courtes citations des scientifiques interrogés. Accrocheur, sachant recourir à ce qu’il faut de «storytelling», le livre est de surcroit agrémenté de fort belles illustrations, réalisées par Pascaline Gaussein. Sur la forme, il constitue donc une réussite irréprochable qui, de même que le documentaire, aurait pu représenter un outil de premier ordre, si seulement il ne s’employait tout du long à peindre une image de la situation des femmes qui correspond bien davantage à un fantasme contemporain qu’à l’état de la connaissance scientifique. La femme du Paléolithique récent est ainsi décrite sous les traits d’une working woman émancipée, choisissant ses partenaires, contrôlant sa fécondité, accédant peu ou prou aux mêmes activités que les hommes et exerçant une influence sociale sur un pied d’égalité avec eux. Pour parvenir à ce résultat, malgré les procédés rhétoriques donnant l’impression superficielle d’une enquête équilibrée, l’exposé s’emploie en réalité à écarter de manière systématique tous les éléments qui pourraient suggérer la probabilité (ou même, la simple possibilité) de la domination masculine, soit en les mentionnant de manière plus ou moins travestie, soit en les passant résolument sous silence.

Pourtant, dès lors que l’on entreprend l’étude de la condition des femmes de la préhistoire, la question des rapports de genre et celle de la domination masculine ne peuvent manquer d’être posées, tant les anthropologues, ethnologues, historiens, sociologues et autres philosophes ont montré leur faculté structurante dans les organisations sociales. Bien sûr, répondre à ces questions en archéologie n’est pas chose aisée, les traces matérielles qu’ont laissées nos ancêtres étant rares — en particulier pour le Paléolithique —, partielles et difficiles à interpréter. Mais les indices existent néanmoins et il est donc crucial de les examiner avec le plus grand soin, sans en omettre aucun. Or si, à plusieurs reprises, tant le livre que le documentaire insistent à juste titre sur l’importance du comparatisme ethnographique pour fournir des pistes d’interprétation de certains faits archéologiques, en pratique, ils évacuent les nombreuses observations qui pourraient contredire leur propos.

Une présentation biaisée : la division sexuée du travail

La division sexuée du travail constitue depuis toujours une dimension essentielle de la domination masculine, et le combat féministe contemporain aspire à juste titre à l’abolir de fait comme de droit. Lady Sapiens s’emploie à toute force à accréditer l’idée de sa faiblesse, voire de son inexistence, au Paléolithique récent, il y a 40.000 à 12.000 ans, lorsque des groupes d’homo archaïques disparaissent et sont remplacés par des humains biologiquement modernes.

Il insiste donc pour expliquer que les femmes chassaient alors de petits animaux, ou qu’elles participaient aux chasses collectives. Pour autant qu’on puisse le savoir, c’est très probablement vrai. Mais, ainsi que le démontre l’observation de l’ensemble des chasseurs-cueilleurs connus en ethnologie, ce fait n’empêchait nullement les femmes d’être l’objet d’une série d’interdits d’une constance remarquable sur les cinq continents: celles-ci sont en effet presque universellement exclues du maniement des armes tranchantes ou perçantes les plus létales, comme la lance ou l’arc, et donc de certaines activités spécifiques. Tout au long du texte, la participation des femmes à la chasse est ainsi abusivement présentée comme un indice d’absence de division sexuelle du travail.

Au passage, le documentaire contient une surprenante reconstitution de scène de chasse au mammouth, dans laquelle les participants sont munis d’arcs: or cette arme n’est attestée avec certitude qu’à partir de l’Épipaléolithique, le plus ancien exemplaire retrouvé en contexte archéologique datant d’environ 12.000 ans. Certains indices plaident certes en faveur de son invention plus précoce, mais celle-ci reste débattue. Quoi qu’il en soit, hormis dans le cas très particulier des Agta des Philippines, aucune population de chasseurs-cueilleurs observée en ethnologie n’a jamais permis aux femmes de manier lances et arcs et d’intervenir ainsi dans la mise à mort sanglante du gros gibier. Il y a donc un biais à prendre précisément ce peuple en exemple dans le documentaire… en omettant de préciser qu’il se procurait ses produits végétaux auprès d’agriculteurs voisins, et qu’il était donc tout entier spécialisé dans l’acquisition de ressources alimentaires carnées.

Le traitement des informations archéologiques procède du même déséquilibre. Rappelons que toute division sexuée du travail n’imprime pas forcément sa marque sur les restes humains: un archéologue du futur serait bien en peine de retrouver à partir des ossements bien des spécialisations professionnelles actuelles des femmes. En se restreignant au seul Paléolithique récent d’Eurasie occidentale, couvrant plus de 30 millénaires, l’enquête est d’autant plus ardue que l’on ne dispose que d’un nombre très réduit de squelettes, généralement mal conservés. Il n’empêche: l’étude pionnière de Sébastien Villotte a montré, il y a quelques années, que les coudes droits de sujets masculins bien sexés — et eux seuls — portaient la trace de jets répétés, ce qu’il est aisé d’interpréter par un parallèle avec les observations ethnographiques où les armes lancées, à l’aide d’un propulseur par exemple, sont maniées par les hommes.

Les auteurs de Lady Sapiens mentionnent certes cette étude… mais c’est pour aussitôt porter au pinacle la découverte «extraordinaire» faite il y a un an par Randall Haas, qui aurait prouvé l’existence de chasseresses de gros gibier dans l’Amérique paléolithique. C’est sur ce seul élément que s’appuie l’affirmation selon laquelle «certaines femmes du Paléolithique supérieur, à l’égal des hommes, ont lancé des armes pour mettre à mort le gros gibier» (p. 235).

La vue d’artiste illustrant l’article de R. Haas, Female Hunters of the Early Americas, Sciences Advances, 2020, vl. 6, n°45 (© Matthew Verdolivo / UC Davis IET Academic Technology Services).

Pourtant, les faiblesses méthodologiques et le sensationnalisme des conclusions de cette publication sautent aux yeux. L’unique cadavre censément féminin découvert au Pérou par les auteurs, enterré avec des armes de chasse, a pu être sexué avec une probabilité d’environ 80% sur la base d’une analyse protéomique de l’amélogénine de l’émail dentaire — rappelons que la détermination du sexe n’est normalement considérée comme sûre que lorsque ce chiffre atteint 95 %. Il est certes associé à des pointes de chasse en pierre, mais présumer que l’individu enterré les utilisait de son vivant constitue au mieux une supposition, probable mais non démontrable.

Quant à l’affirmation, faite par la même étude, selon laquelle 30 % à 50 % des chasseurs de l’Amérique ancienne étaient en réalité des chasseresses, elle repose sur des éléments tout aussi fragiles. Ce pourcentage, calculé à partir des données disponibles sur des sépultures datant de plus de 8000 ans, concerne en réalité un échantillon de seulement 27 individus — ceux pour qui les auteurs ont considéré que la détermination du sexe et l’association avec les objets de chasse au gros gibier étaient «certaines» ou «possibles» («tentative»). En ne retenant cette fois que les seuls squelettes pour lesquels ces données sont jugées fiables par les auteurs eux-mêmes, l’échantillon se ramène à… quatre individus, dont trois féminins. Parmi ceux-ci se trouvent deux enfants, dont l’association mortuaire avec des propulseurs peut s’expliquer de bien des manières. La troisième femme n’est autre que la découverte précitée — rappelons la fiabilité toute relative avec laquelle son sexe a été déterminé. Une saine attitude scientifique imposerait donc qu’une étude prétendant dévoiler une réalité en rupture avec l’ensemble des observations ethnologiques sur la base d’indices aussi ténus soit accueillie avec la prudence — si ce n’est le scepticisme — qu’elle mérite, et non à son de trompe.

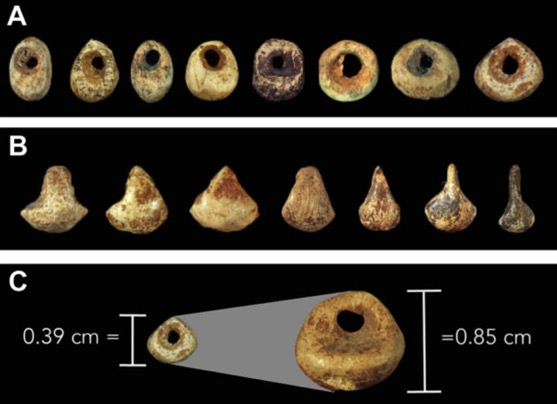

Toujours concernant la division sexuée du travail, d’autres éléments évoqués laissent songeur. On pense par exemple à de petites perles en ivoire connues en grand nombre dans la culture de l’Aurignacien il y a environ 37.000 ans, au sujet desquelles un intervenant nous apprend qu’il n’a pu parvenir à les reproduire expérimentalement, contrairement aux petites mains de ses étudiantes… Et d’en conclure que les parures auraient donc été réalisées et portées surtout par des femmes. N’est-ce pas là une déduction quelque peu hâtive et empreinte de nos présupposés occidentaux attribuant dès le plus jeune âge aux petites filles les activités manuelles méticuleuses ?

Perles en forme de panier réalisées en ivoire de mammouth de sites du Sud-Ouest français, culture dite de l’Aurignacien ancien, Paléolithique récent (d’après Heckel, 2018).

Il en irait de même d’une partie au moins de l’art paléolithique, et l’on en tiendrait pour preuve les fameuses mains négatives apposées sur les parois des grottes. L’argument repose sur l’utilisation de l’indice de Manning, censé permettre de déterminer le sexe des individus d’après les proportions de leurs doigts. Vingt-quatre des trente-deux mains négatives étudiées seraient donc féminines. L’anthropologie biologique a pourtant montré il y a plus de dix ans que la mesure de cet indice ne pouvait en aucun cas être considérée comme une méthode sûre pour discriminer le sexe des individus qui ont laissé des empreintes de mains en art pariétal.

Main négative et ponctuations de la grotte du Pech Merle (Lot), culture dite du Gravettien, Paléolithique récent.

On pourrait multiplier les exemples: en traitant la question cruciale de la division sexuée du travail à cette époque lointaine, les auteurs en minimisent systématiquement la profondeur, quand ils ne suggèrent pas son absence pure et simple. Quant aux voies par lesquelles elle serait ensuite instituée pour être partagée, avec certaines remarquables constantes, par tous les chasseurs-cueilleurs du monde observés durant les derniers siècles, c’est une question qui restera sans réponse, faute d’avoir été posée.

Rapt des femmes, polygynie et matriarcats

Lorsque le livre Lady Sapiens évoque une possible domination masculine dans ce type de sociétés, c’est sous deux angles principaux: la polygynie et le rapt des femmes.

On lit ainsi que le rapt des femmes «ne répond probablement pas à une réalité anthropologique» (p. 88). La suite du texte tempère certes cette appréciation, et une intervenante concède qu’il a pu être observé, tout en en minimisant la portée. Au bout du compte, le lecteur en ressort avec le sentiment que si le rapt n’était pas totalement inconnu de ces populations, il restait exceptionnel et qu’il n’est en tout cas guère significatif des rapports sociaux de genre.

En réalité, le rapt des femmes (effectué, le plus souvent, à titre individuel et non collectif) est une des réalités les plus banales de l’ethnologie, et il a été amplement documenté dans les populations de chasseurs-cueilleurs, dont celles de l’Australie aborigène.

On peut bien sûr insister sur la surestimation possible du rapt par les premiers ethnologues ou par l’opinion coloniale. Mais son existence n’en traduit pas moins celle de droits unilatéraux des hommes sur les femmes — le fait que, dans certains cas, celles-ci aient été consentantes révèle que la possibilité d’un divorce légal leur était fermée. Quant au fait qu’il n’ait nulle part constitué le mode privilégié de mariage, il traduit bien davantage la prévalence, entre les hommes, des procédures de transferts légales, que la liberté matrimoniale des femmes.

Notons aussi, d’une manière plus large, l’idée selon laquelle «en règle générale, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont tout intérêt à maintenir un mode de vie pacifique, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur groupe» (p. 81) s’accorde bien mal avec les très nombreuses observations ethnologiques qui attestent le contraire.

L’autre aspect évoqué est celui de la polygynie — cette forme spécifique de la polygamie où c’est l’homme qui possède plusieurs épouses. La polygynie, a fortiori si elle est prononcée, exprime le caractère inégal tant des rapports entre hommes et femmes que des rapports des hommes entre eux. On est donc surpris de lire à ce sujet: «on a peu de cas de polygamie chez les chasseurs-cueilleurs. On connaît des cas de polyandrie en Amazonie, mais ils sont provoqués par des situations catastrophiques comme la chute démographique des femmes […] L’ethnographie des chasseurs-cueilleurs nous enseigne que la forme de relation privilégiée est la monogamie. C’est ce qui convient le mieux à une société où l’on ne peut pas être trop nombreux…» (p. 90)

Cette manière de présenter les choses est pour le moins très orientée. Si l’on disposait d’une statistique —ce qui n’est pas le cas — sur le nombre d’unions dans des sociétés de chasse-cueillette, elle indiquerait probablement qu’une majorité d’entre elles sont monogames. Mais si l’on s’intéresse en revanche aux sociétés qui autorisent et pratiquent les unions multiples, l’image change du tout au tout. Selon l’Ethnographic Atlas (la plus vaste base de données anthropologique), seules 16 des 178 sociétés répertoriées dans lesquelles la chasse et la cueillette fournissaient l’essentiel de l’alimentation prescrivaient la monogamie. Plus encore: dans l’immense majorité des cas, la polygamie était ouverte exclusivement aux hommes — en termes techniques, ces sociétés légitimaient la polygynie, mais non la polyandrie. Sur ce point, Lady Sapiens occulte donc doublement la réalité: d’une part, en minimisant la portée du phénomène, d’autre part en ne l’évoquant que sous sa forme la plus marginale, et en passant ainsi sous silence celle qui pourrait suggérer une domination masculine.

Une famille Mangaridji, photographiée en 1912 par B. Spencer. L’homme (au centre) possédait au moins six femmes.

Dans la même veine, on lit également que quoique rares, d’authentiques matriarcats seraient bel et bien attestés: pour preuve, «les Minangkabau de Sumatra et les Yanzi du Zaïre» (p. 214). Or, si ces deux peuples sont matrilinéaires, et si les Minangkabau sont bien connus de surcroît pour leur matrilocalité, aucune des deux sociétés ne peut sérieusement être qualifiée de «matriarcat», et pour cause: à moins de tordre le sens des mots, une telle configuration, où les femmes auraient détenu le pouvoir sur les hommes, n’a jamais été observée nulle part sur la planète — un tel universel ne manquant pas de renvoyer aux causes et aux mécanismes de la domination masculine.

La domination masculine oubliée

Presque davantage que les éléments qui sont écrits ou montrés, ce sont ceux qui sont passés sous silence qui contribuent à forger une image biaisée. En effet, une fois minimisés ou écartés la division sexuelle du travail, le rapt des femmes et la polygynie, les auteurs peuvent affirmer sans retenue que Lady Sapiens «était sans conteste une femme d’action» et, possiblement, une «femme de pouvoir» (p. 203). Les femmes du Paléolithique n’étaient donc pas seulement «généreuses, habiles, audacieuses et volontaires» (p. 241), autant d’épithètes flatteuses, mais qui ne disent en réalité rien de leur position sociale; elles bénéficiaient de surcroît d’un «statut privilégié» (p. 203) — le documentaire affirme pour sa part qu’elles étaient «respectées, honorées, vénérées».

Or, la question essentielle, mais pourtant jamais réellement abordée, est celle de la domination masculine, observée dans la grande majorité des sociétés humaines — dont la plupart de chasseurs-cueilleurs. Cette domination s’exprimait avec une vigueur toute particulière en matière de droits matrimoniaux et sexuels, le mari pouvant à sa guise prêter ou répudier sa femme, tandis qu’elle ne disposait d’aucune espèce de droit équivalent. Dans nombre d’entre elles, la supériorité sociale des hommes était de surcroît légitimée par des religions à initiation, où ceux-ci étaient informés de secrets dont aucun non-initié, enfant ou femme adulte, ne pouvait être informé sans encourir la peine de mort.

Des Indiens Selk’Nam (Ona) de la Terre de Feu, photographiés au début du XXe siècle par M. Gusinde. Durant la cérémonie du Hain, destinée entre autres à perpétuer la domination masculine, ils incarnaient différents esprits pour effrayer les femmes et les enfants.

C’est pourtant là que le comparatisme ethnographique de Lady Sapiens s’arrête. Pas un mot n’est dit sur ces pratiques, et donc sur la possibilité qu’elles remontent, sous une forme ou sous une autre, jusqu’à cette époque. On aurait beau jeu d’arguer l’absence de traces archéologiques pour écarter cette éventualité; des droits sexuels ou matrimoniaux inégaux, comme beaucoup de rapports sociaux, ne laissent aucune trace matérielle. En elle-même, l’absence d’indices archéologiques directs de la domination masculine ne permet donc aucune conclusion — les squelettes paléolithiques sont beaucoup trop peu nombreux pour qu’on puisse par exemple y étudier la répartition sexuée des traumas, comme cela a pu être fait par exemple sur les Aborigènes australiens.

Posons à nouveau la question: si comme le suggère Lady Sapiens, les sociétés du Paléolithique récent ignoraient la domination masculine et que les femmes y occupaient une position estimée du fait de leur rôle économique objectif, comment se fait-il que la situation ait changé partout sur le globe et que cette domination masculine ait été observée chez la plupart des chasseurs-cueilleurs étudiés par l’ethnologie? Que s’est-il passé, et à quelle époque?

En fait, le message véhiculé par Lady Sapiens est que des femmes impliquées «dans de nombreuses activités du quotidien, indispensables à la survie» (p. 203) ne sauraient être dominées. L’importance économique des activités féminines suffirait donc à exclure la possibilité de leur subordination — une idée explicitement développée dans les interviews données autour de l’œuvre. C’est là une vision bien naïve et démentie par toute l’histoire des dominations de genre et, au-delà, de l’exploitation du travail. Il n’est qu’à regarder notre propre société pour faire le constat fort banal qu’effectuer un travail utile n’est nullement un gage de reconnaissance, et encore moins de puissance sociale.

Conclusion

Au bout du compte, le récit que tisse Lady Sapiens à partir des données de la science met en scène une version modernisée du mythe du matriarcat primitif ; mais là où c’était l’enfantement qui était censé avoir conféré aux femmes une place prééminente, c’est désormais leur activité productive qui aurait assuré l’égalité paléolithique des sexes. Sous cette lumière, ce lointain passé — supposé uniforme durant des millénaires et de l’Amérique à l’Eurasie — ressemble étrangement au futur auquel aspirent à juste titre les féministes contemporaines, jusqu’à une «fort possible […] gestion des identités sexuelles […] bien plus ouverte et tolérante […] que de nos jours» (p. 202). En réalité, c’est loin d’être l’hypothèse la plus probable. Dans la mesure où les immenses lacunes de la documentation archéologique peuvent être éclairées par les observations ethnologiques, il est au contraire beaucoup plus vraisemblable que les mêmes causes ayant produit les mêmes effets, les sociétés humaines du Paléolithique récent étaient caractérisées tant par la division sexuée des activités que par des niveaux plus ou moins marqués et plus ou moins formalisés de domination masculine. Prétendre le contraire a sans aucun doute quelque chose de séduisant, comme ont séduit toutes les théories proposant d’une manière ou d’une autre un âge d’or perdu des relations entre les sexes. Mais pour la science comme pour l’émancipation des femmes, les théories les plus séduisantes ne sont pas nécessairement les plus justes et, par conséquent, les plus utiles.

Anne Augereau, néolithicienne, Inrap, laboratoire PréTech.

Fanny Bocquentin, archéo-anthropologue, Chargée de recherche au CNRS, laboratoire ArScAn

Bruno Boulestin, anthropologue, Université de Bordeaux, laboratoire PACEA

Christophe Darmangeat, anthropologue social, maître de conférences, Université de Paris, laboratoire LADYSS

Dominique Henry-Gambier, anthropologue, Directrice de recherche honoraire au CNRS, laboratoire PACEA

Jean-Loïc Le Quellec, préhistorien, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut des Mondes africains

Catherine Perlès, préhistorienne, Professeure émérite, Université Paris Nanterre, laboratoire Préhistoire et Technologie

Nicolas Teyssandier, préhistorien, Chargé de recherche au CNRS, laboratoire TRACES.

Priscille Touraille, anthropologue sociale, Chargée de recherche au CNRS, laboratoire Eco-anthropologie et ethnologie.